家具選びの基礎知識

上手な選び方 基礎知識 知って得する内容満載です

- 自然塗料の家具の木は呼吸します

- 無垢材とは

- 吸付き桟

- 駒止め

- 家具に使用される木材

- 自然塗料仕上げとウレタン塗装

- 張地の革について

- 注意して欲しい事

- テーブルと椅子のサイズの選び方

- 自然塗料仕上げ家具のメンテナンス

自然塗料の家具の木は呼吸します

そもそも木というものは、伐採したら死ぬというものではありません。伐採した時点で成長が止まるだけと思って下さい。その後家具となり自然塗料で仕上げたものは、成長が止まったまま温度や湿度によって膨張と収縮を繰り返します。天然木無垢材の天板で造ったテーブルは生きているのです。木の家具を置いた部屋は結露が出にくいというのは、木が呼吸し部屋の湿気を吸ったり吐いたりして湿度を調整しているからです。木の家具を造る場合は、もちろん反りや狂いがこないように製品に必要な乾燥を施した材を使います。しかしそれでも反る事は避ける事は出来ません。そうした生きた木をテーブルにする場合、伸縮ができるというか伸縮しても支障のないように工夫します。「生きた木と暮らす」とても愛着が湧いてきて、ペットのように可愛がりたくなりますよ。

無垢材とは

合板のように、薄い物を張り合わせて作ったものではなく、木をカットしただけの板のことを無垢材と言います。一枚の板でテーブルの天板にできる大きさの無垢材もあれば、幅の狭い無垢材を6~8枚くらいつないでテーブルの天板になるものも無垢材と言います。無垢板を6~8枚など無垢板を複数枚つないだものは無垢板の巾ハギ材と呼んでいます。木の家具の材には、木を紙のように薄くスライスしたものを表面に張っただけの突き板張りと、先に述べた無垢板があります。

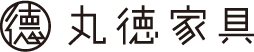

吸付き桟

台形の形に掘った溝に、桟を組み合わせるように差し込んで無垢板の反りを防止する技法です。裏残の一種で「蟻残(ありざん)」または「吸付き蟻桟」ともいいます。この技法を使うことにより、木が呼吸をし、伸縮しても木の動きを妨げることなく反りを止めることができます。

駒止め

無垢材の天板は、湿度によって伸縮します。その動きを妨げずに本体(幕板)に固定しなければ木の持つ本来の動きができません。将棋の駒のような駒本体を天板に固定し、駒の先端を幕板に掘った溝に差し込みます。駒は天板の伸縮に伴い幕板の溝の中をスライドして動きます。 その結果、天板の伸縮が妨げられません。

家具に使用される木材

子どもの頃楽しんだどんぐりのなる木です。私たち日本人にとって見慣れていて一番慣れ親しんだ木ではないかと思います。どちらかといえば少し黄色味がかった、俗に言う木の色そのものだと思います。ただ木の色の濃淡が強いですが、自然の木の色ですのでこの色の濃淡も自然の木のあじとしてお楽しみ下さい。使い込み、経年変化で少し濃くなり焦げ茶色に変化してアンティーク家具の色のように変化していきます。

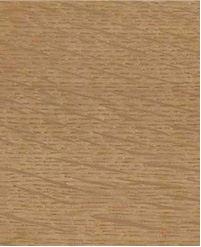

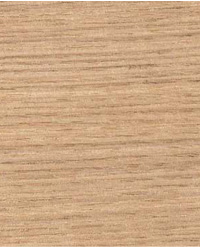

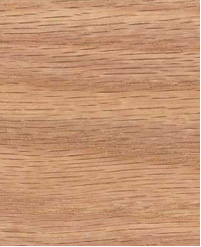

ナラ材

子どもの頃楽しんだどんぐりのなる木です。私たち日本人にとって見慣れていて一番慣れ親しんだ木ではないかと思います。どちらかといえば少し黄色味がかった、俗に言う木の色そのものだと思います。ただ木の色の濃淡が強いですが、自然の木の色ですのでこの色の濃淡も自然の木のあじとしてお楽しみ下さい。使い込み、経年変化で少し濃くなり焦げ茶色に変化してアンティーク家具の色のように変化していきます。

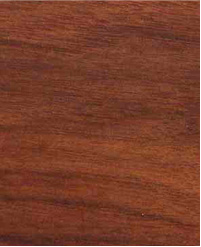

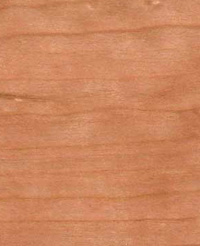

ウォールナット

くるみの木の仲間で、ヨーロッパではルネッサンス時代より家具用材として親しまれました。ウォールナットとは、家具の場合そのほとんどがブラックウォールナットのことをいいます。紫褐色した木ですが、経年変化で色が少しき明るくなり落ち着いた色へと変化します。とても重厚感があり個性的な魅力に熱烈なファンも多く、濃い色をお好みの方にはオススメです。

ブラックチェリー

日本のサクランボより赤黒い実がなる木です。光にさらされると、色が比較的早く一定レベルに達するまで劇的に変化し、うすいさくら色から赤茶した深みのある飴色の優美な色合いになります。木目の表情の中に、経ち木の時に導管に有機物が体積したものや、成長の過程で細胞の隙間に樹脂が溜まった跡が黒い点や筋状になり表面に現れます。色合いの経年変化を含めて本物だけが持つ色の良さを知りながら楽しんで下さい。

メープル(カエデ)

ハードメープルのことで、メープルシロップが採れる木です。カナダ国旗のメープルリーフでも有名な樹です。色は明るい乳白色で、時を重ねるとわずかに黄色みかかった、きはだ色へと変化します。手触りは非常に滑らかで、人肌のような優しい材面を持っています。木目には、立ち木の時に傷ついた身体を自らの樹液で修復した小さな痕跡が現れる事もあり、自然の樹の生命力をも感じられます。

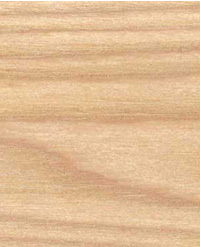

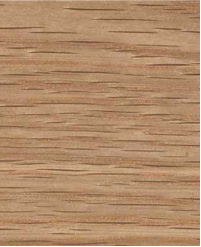

アッシュ

弾力性があり運動器具などにもよく使われる木で、大リーグ選手の野球のバットにも使われています。色はとても白く木目がとてもはっきりした材で、経年変化で少し黄色みがかってきます。木目によっては、荒々しい木目が少し現れる場合もありますし、またカナスジと呼ばれる茶色っぽい線が木目のラインと関係なく現れる事もあります。自然が作り出した模様と思ってお楽しみ下さい。

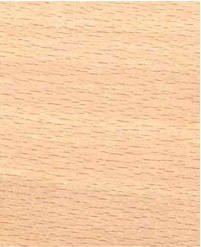

ブナ(ビーチ)

ブナは木へんに無と書きます。乾燥技術の発達していなかった大昔は、大変扱いにくい木で、使い道の無い木ということだそうです。色は淡いピンクがかった乳白色で経年変化の色の変化も大きくありません。木目はあまり目立たずきめ細かく重硬で、特徴としては全面に小さなフ(斑)が入る事で「ゴマメ」とも呼ばれます。今では、ヨーロッパでもっとも多く使用される樹の一つです。

タモ

ヤチダモの事で、ヤチとは「谷地」から来ていて湿地や谷間に多く生育しています。木目ははっきりしていてナラに似ていますが、やや優しい感じですが粗い木目も少し現れる事があります。ただナラとは違い虎斑といわれる木目は現れません。色はナラよりもやや明るくすっきりとした色で、経年変化で少し濃くなっていきます。ナラの家具と併せてお使い頂いても違和感なく組み合わせる事ができます。

ホワイトオーク

チロースという繊維構造のお陰で材中に液体が入りにくい事が特徴で、液漏れせずに通気はする事で、ウイスキーの樽材としては欠かせません。日本のミズナラと同属でよく似ています。色はナラよりも若干白く、経年変化での色の変化はナラ同様に濃くなっていきます。ナラと同様に木目には虎斑が現れることがあります。虎斑を見ると木の力強さを感じるのは私だけでしょうか(笑)。

レッドオーク

紅葉の美しさから「レッドオーク」と呼ばれたそうです。同じオークでもホワイトオークと違い、レッドオークは樽には使いません。なぜならチロースがなく液体が外に漏れるからです。でも家具には関係ありません(笑)。色は淡褐色と少し赤身を帯びています。肌目がやや粗さがみられますが、力強さを感じる木目です。ホワイトオークとは赤と白の兄弟でも、性格の違う兄弟といったところでしょうか。

自然塗料仕上げとウレタン塗装

自然塗料仕上げ

家具の塗装を自然塗料のオイルや蜜ろうで仕上げる事で、木味という木の持つ本来の色が浮かび出てきます。塗装すると自然塗料が木に浸透し、木の表面に塗膜を作らないので木が呼吸する事ができます。その反面、塗膜がないので水などをこぼされたまま放置されると木が吸収しシミなどの原因になります。しかし自然塗料で仕上げた家具は、いつの間にかついてしまったシミやすりキズなども、使用しているうちにこすれ削れたりご家庭で簡単にできるメンテナンスで、多少目立たなくなったりしますし、シミやキズも木の味としてあまり気にせずお楽しみ下さい。メンテナンスもご家庭で簡単にできますので、半年から一年の間隔でメンテナンスされる事をオススメします。メンテナンスも楽しいですよ。普段のお手入れは、布巾などを固く絞り拭いて下さい。固く絞れない場合は、再度乾いた布巾で二度拭きして下さい。将来は、経年変化と共に永年のシミやキズ跡が家族の歴史が詰まった世界に一つだけの家具になってくれるでしょう。昔でいう「柱の傷」みたいなものです。

ウレタン塗装

ごく一般的な塗装で、ほとんどの家具はウレタン塗装されたものです。木の表面に塗膜を作り自然塗料の塗装よりも強度があります。また、木の表面に塗膜がある事で水などが浸みこむ事もありませんので、シミや汚れが付きにくくなります。ただ塗幕がプラスティックのようなツルツル感があるので、触った時に木の素材感は感じにくくなります。キズなどは自然塗料の仕上げに比べて多少目立ちやすい事がありますし、またキズの補修や塗り替えには、設備が必要で容易に行う事ができません。輪ジミなどのシミを敬遠される方にはオススメです。

張地の革について

【革L1】

軽くて柔らかく伸縮性がある。非常に薄い塗膜で強度が強いラッカー仕上げの為ある程度硬さがある。牛革にプレスで模様をつけた型押しの革でキズやシワが目立ちにくい均一な仕上げとなっています。牛の生存中についたキズやシミやシワがある部分も使用します。

【革L2・革L3・革L4・革L5・革L6】

革本来の持つ特性や肌触りを活かすため、牛の生存中についた虫さされ跡やキズやシワがある部分も使用いたします。又まだらに色ムラがある場合があります。衣類を強く擦った場合や湿り気のある場合は、色が衣類に色移りする場合がありますのでご注意下さい。

注意して欲しい事

- ●設置場所について

- 水平な場所でご使用ください。水平でない場所で使っていると、強度が低下する原因となります。また、テーブルを移動する際は、引きずらないように床面から持ち上げて行って下さい。引きずって移動させると、脚の取り付け部分が傷む原因になります。

- ●熱いものを置いてはいけません

- 木の家具は高熱に大変弱く、テーブルに鍋などを高熱のまま直に置かれると、変色したり痕が残ったりしてしまいます。熱いものを置かれる場合は、厚手の敷物(鍋敷き等)を使用して下さい。

- ●暖房器具の温風にご注意を

- 暖房器具の温風が家具に直接間近で当たらないようにご配慮下さい。極度に乾燥させると木にダメ―ジを与えてしまい、反りや割れの原因になってしまいます。またお部屋が乾燥しすぎている場合は、加湿器などで湿度の調整を行って下さい。

- ●キズ防止のために

- テーブルの上でボールペンなど硬いペン先のものを使用しますとキズが付くことがありますので、下敷きなどをお使い下さい。

- ●テーブル上への敷物や飾り物について

- 自然塗料仕上げのテーブルの場合、テーブルの上にビニールなどの空気の通らない敷物は木の呼吸の妨げになりシミ等の原因になります。もしご使用になる場合は、短時間でのご使用をオススメします。またガラスや陶器の置物なども同様です。

- ●直射日光について

- 家具が直射日光に長時間当る場所への設置は、変色やひび割れなどを起こし家具に悪影響ですので、できるだけ直射日光を避けカーテン(レース等)で直接当たらないようにして下さい。(特に日差しが強い夏場はご注意ください)

テーブルと椅子のサイズの選び方

- ●ダイニングテーブルのサイズについて

- 大人ひとりが食事をするのに、どれくらいのスペースが必要だと思いますか?食事の様式でも変わりますが、目安として幅は600㎜弱。奥行きは300㎜くらいです。以前のダイニングテーブルは家族が食事するだけのものでしたが、今では部屋の様式も変わりLDタイプとなり、来客時に使用する頻度も多くなり快適さも必要になりました。そのような事をふまえて、人数とテーブルの大きさについてご説明いたします。家族4人の場合1300㎜~1500㎜がオススメです。その中でも1500㎜のサイズをお選びになる方が多く、ゆったりとくつろげるサイズです。家族5人~6人の場合1800㎜~2000㎜がオススメです。しかし5人の場合などは椅子の配置で1650㎜でも大丈夫です。

- ●部屋の広さとダイニングテーブル

- お部屋の中にダイニングテーブルを置く場合、ダイニングテーブルの周りにどれくらいのスペースが必要なのか気になるところです。一般論ですが、人が椅子に座った状態で椅子の後ろに60cmのスペースが空けば、人が通ることができます。しかし、できればテーブルの端から10cm+椅子の奥行きのサイズ+60cm以上のスペースが空けば良いですね。

- ●テーブルと椅子の高さについて

- テーブルと椅子の高さの関係は、心地よく使用するうえで重要です。椅子の座面とテーブルの高さの差を差尺(さじゃく)と言います。この差尺は、作業や食事の際に疲れにくい姿勢を保つための必要な要素であり、およそ座高の1/3から2~3cmを引いた寸法が良いとされています。しかしご家族以外の方がお座りになる場合や、子どもさんの成長などありますので大まかな参考としてお考え下さい。お店で販売するときは、椅子の座面高が42mm~430mmであれば、テーブルは690mm~710mmくらいの高さをオススメしております。

自然塗料仕上げ家具のメンテナンス

子どもがテーブルに傷をつけたら、親は「テーブルに傷つけて!!」とカンカンでしょう。でも自然塗料仕上げの家具は、家族の成長と共に刻まれるキズなどが歴史になります。もしテーブルにキズや食べこぼしなどのシミが出来てしまった時は、市販のサンドペーパーで削り、自然塗料を塗りメンテナンスすることが出来ます。ショールームでもテーブルをサンドペーパーで削って自然塗料を塗って実演すると、お客様は「えっ!削れるのですか!?」と大変驚かれますが、こうしてメンテナンスすることで年々木の深みが増し、ますます愛着のある家具へとなっていきます。それでも、「家具をメンテナンスして使い込む」といった発想はあまり身近に感じられないことかもしれません。もっと身近なモノに例えるなら「本革の財布や鞄を使い込む」といえば想像しやすいのではないでしょうか?クリームなどを塗ってメンテナンスをし、使い込めば使い込むほど深みを増し、味が出てきますよね。そうして使い込まれた本革の財布や鞄はとても愛着が沸き、大切に使っていくと思います。家具もそれと同じ様にメンテナンスをすることにより愛着が沸き、大切に使って頂きたいと思います。

- □準備するもの

-

- #600番~#1000番のサンドペーパー

(キズ補修の場合は#600番~#240番がオススメです。) - ウエス(柔らかい綿の布や着古しのTシャツなど)

- ビニール手袋

- 自然塗料(植物性オイルや蜜ろうワックスなど)

- #600番~#1000番のサンドペーパー

- □メンテナンス手順

-

- キズや汚れを取る為にサンドペーパー#600番で木目の縦方向に沿って

軽く撫でるような感じであまり力を入れずにサンドペーパーをかけます。

その際に出る粉は、ウエスで綺麗にはらいます。 - 手袋をして、自然塗料をウエスや刷毛で全体にのばし塗ります。

- ウエスで塗料を拭き、ウエスに塗料が付かなくなるまで、よく拭きあげます。

- そのまま風通しが良く、直射日光の当たらない所で、24時間乾燥させます。

- キズや汚れを取る為にサンドペーパー#600番で木目の縦方向に沿って

- □メンテナンスにオススメの時期

- 風通しの良い方が早く乾きますので、日中に窓を開けていても気持ち良く過ごせる気候の時が良いですよ。湿気の少ない春や秋などがオススメです。

たためる椅子

たためる椅子 たためる椅子small

たためる椅子small UNI Rest

UNI Rest UNI Rest High

UNI Rest High tonton

tonton オンダハイバック

オンダハイバック R+Rカウンターチェア

R+Rカウンターチェア WKカウンターチェア

WKカウンターチェア hachiチェア

hachiチェア daenチェア

daenチェア Cチェア背無垢

Cチェア背無垢 Cチェア背革張

Cチェア背革張 fufuチェア

fufuチェア Dチェア

Dチェア Uチェア

Uチェア UUチェア

UUチェア hataチェア

hataチェア No.42チェア

No.42チェア HANDYチェア

HANDYチェア LIBEROチェア

LIBEROチェア pepeアーム背張りチェア

pepeアーム背張りチェア pepeアームチェア

pepeアームチェア pepeサイドチェア

pepeサイドチェア pepeラウンジチェア

pepeラウンジチェア pepeラウンジ背布張チェア

pepeラウンジ背布張チェア UNIマスターチェア

UNIマスターチェア 4110チェア

4110チェア azuki布張りチェア

azuki布張りチェア boチェア

boチェア kukuチェア

kukuチェア kuku mukuチェア

kuku mukuチェア LUNAチェア

LUNAチェア LUNA板座チェア

LUNA板座チェア GINAチェア

GINAチェア Hakuチェア

Hakuチェア menuアームチェア

menuアームチェア menuサイドチェア

menuサイドチェア makuチェア

makuチェア DC09チェア

DC09チェア ISラウンジチェア

ISラウンジチェア ハープチェア

ハープチェア ハープ板座チェア

ハープ板座チェア ヴィオラアームチェア

ヴィオラアームチェア ヴィオラセミアームチェア

ヴィオラセミアームチェア プードルアームチェア

プードルアームチェア ラムズチェア

ラムズチェア BOWチェア

BOWチェア SKIPチェア

SKIPチェア SOMAチェア

SOMAチェア HUGチェア

HUGチェア HUG板座チェア

HUG板座チェア MAGチェア

MAGチェア MAG板座チェア

MAG板座チェア MEGチェア

MEGチェア LOGチェア

LOGチェア ZENチェア

ZENチェア ONNチェア

ONNチェア GENチェア

GENチェア LENチェア

LENチェア ANNチェア

ANNチェア ENN肘なしチェア

ENN肘なしチェア Kサイドチェア

Kサイドチェア WK23チェア

WK23チェア WK43アームチェアHi

WK43アームチェアHi SC1Kチェア

SC1Kチェア SC3Kキャプテンチェア

SC3Kキャプテンチェア SC4Aサイドチェア

SC4Aサイドチェア SC4Kサイドチェア

SC4Kサイドチェア 512チェア

512チェア アップライトチェア

アップライトチェア アップライトベビーシートセット

アップライトベビーシートセット バンビーニ

バンビーニ バンビーニベビーシートセット

バンビーニベビーシートセット 低座椅子Cu02

低座椅子Cu02 低座椅子ゴイチ

低座椅子ゴイチ Aスツール

Aスツール hozukiスツール

hozukiスツール GAMBAスツール

GAMBAスツール パピルススツール

パピルススツール amemboスツール

amemboスツール amemboスツール

amemboスツール OMUSUBIスツール

OMUSUBIスツール ORIスツール

ORIスツール スラントアップ

スラントアップ MI丸テーブル

MI丸テーブル ユニバース丸テーブル

ユニバース丸テーブル ヨン丸テーブル

ヨン丸テーブル ハープテーブル

ハープテーブル ソリドメテーブル

ソリドメテーブル MMテーブル

MMテーブル